Pensar la planificación nacional

La planificación aparece en todos los campos de la vida. Un maestro planifica sus clases, una arquitecta la obra, cualquiera planifica la educación de sus hijos o las vacaciones. En tiempos libertarios, incluso cómo llegar a fin de mes es una planificación compleja para la gran mayoría de la población.

Lo público, lo colectivo, lo que hace a toda una comunidad, también se planifica. El desarrollo de un país, por supuesto, se planifica.

El neoliberalismo ganó demasiado sentido común en este sentido. Logró instalar que la planificación colectiva es autoritaria, que es contraria y en desmedro de vos como persona. Sin embargo, es claro que si el Estado caga a palos a los jubilados todos los miércoles para mantener la fuga de capitales, ahí hay planificación. Sturzenegger y Toto Caputo planifican el saqueo hace muchos años. La perorata de “dejar funcionar al mercado” implica una planificación desde el gobierno para volcar recursos del Estado a los privados. Una mala noticia: los privados no serías vos, sino las grandes corporaciones.

Las empresas también planifican, y mucho. Desarrollo, recursos humanos y materiales, lobby, incluso batalla cultural, mensaje público, financiamiento de especialistas de todo tipo. El DNU 70 fue escrito por abogados de los grupos económicos que habían planificado esas normativas.

La cuestión no es planificación contra libertad. La planificación en las sociedades modernas es un dato inamovible. El tema es qué actores planifican, de qué forma y defendiendo qué intereses.

Hablar de planificación económica en Argentina es hablar de la necesidad de tomar en nuestras propias manos el destino del país. No es una técnica neutra ni un ejercicio administrativo, sino una forma de organización política de la vida nacional. En los momentos más altos de nuestra historia, la planificación fue la expresión concreta de la soberanía: el punto de encuentro entre el Estado, el trabajo y la comunidad organizada. Democracia social en acción.

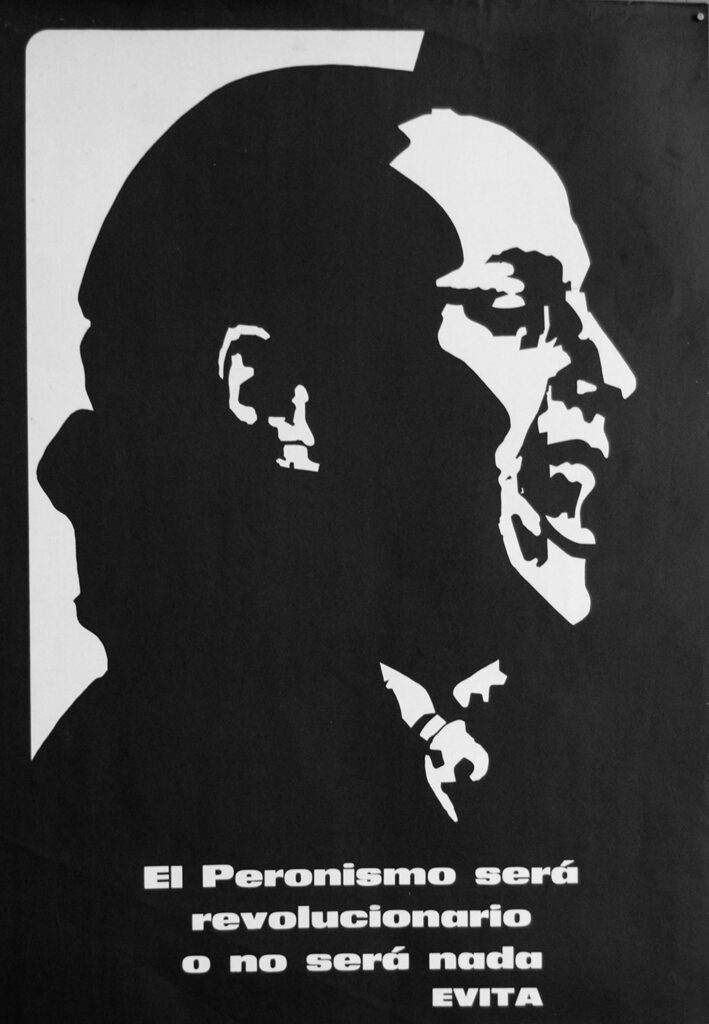

El presente material del Laboratorio de Ideas busca recuperar la experiencia del peronismo histórico, en su primera etapa de gobierno, que comprendió que el desarrollo no podía depender de las fuerzas espontáneas del mercado ni del arbitrio de los capitales extranjeros. La planificación fue la herramienta que permitió pasar del país agroexportador dependiente al país industrial con justicia social. Fue el puente entre la independencia política conquistada en 1946 y la independencia económica consolidada con los Planes Quinquenales.

El desafío sigue vigente: un país sin planificación es un país sometido a los intereses ajenos, condenado a oscilar entre la improvisación y la dependencia. La planificación, en cambio, representa la posibilidad de pensar el porvenir en función del bienestar colectivo.

La planificación dotó al Estado de una racionalidad propia, orientada por objetivos nacionales. No se trataba de copiar modelos extranjeros, sino de diseñar un camino propio, enraizado en la realidad argentina. En ese sentido, los Planes Quinquenales fueron una experiencia de modernidad autónoma: un modo de insertar al país en el mundo sin subordinarlo a él.

Disputar el futuro: el Primer Plan Quinquenal

Entre 1943 y 1946 se produjo un cambio estructural en la organización estatal. El país, que hasta entonces carecía de una estrategia integral de desarrollo, comenzó a dotarse de instrumentos de planificación. La Secretaría de Trabajo y Previsión, la nacionalización del Banco Central, la creación del IAPI y la conformación del Consejo Nacional de Posguerra fueron los cimientos de una nueva arquitectura institucional.

La planificación surgió como respuesta a un diagnóstico claro: el modelo agroexportador había llegado a su límite. La riqueza del país no se traducía en bienestar para las mayorías, y la dependencia del comercio exterior condicionaba toda posibilidad de desarrollo. La guerra mundial había mostrado los riesgos de un mundo fragmentado en bloques de poder. Era urgente contar con una economía nacional capaz de sostener el empleo, la industria y la defensa.

El Primer Plan Quinquenal, presentado en 1946, condensó ese proceso. No fue solo un programa económico: fue una declaración de independencia. Por primera vez, la Nación Argentina planificó su economía en función de las necesidades del pueblo y no de los dictados del capital internacional.

El Estado como organizador del desarrollo

El Primer Plan Quinquenal (1947–1951) institucionalizó la planificación como función permanente del Estado. A través de una metodología integral, el gobierno organizó las áreas de gobernación, defensa y economía en torno a metas precisas. La planificación abarcó desde la salud pública y la educación hasta la energía, el transporte y la producción industrial.

El objetivo central fue poner la economía al servicio del pueblo. Se promovió un vasto programa de inversiones estatales orientadas al desarrollo del sector industrial, acompañado por una política crediticia, arancelaria e impositiva que protegía la producción nacional. En ese marco se consolidó el Estado empresario: se crearon empresas estratégicas en energía, transporte y comunicaciones que marcaron un salto en la capacidad productiva del país.

La planificación, además, implicó una nueva organización del trabajo administrativo. El Estado dejó de ser una estructura pasiva y se convirtió en un sujeto de acción. Surgieron organismos de coordinación —como el Consejo Interministerial y el Consejo Federal de Planificación— que aseguraron la coherencia de las políticas públicas. La racionalidad estatal reemplazó al desorden oligárquico heredado.

El sistema financiero al servicio del desarrollo nacional

La independencia política conquistada en 1946 solo podía sostenerse si la Nación recuperaba el control de sus resortes económicos fundamentales. En ese proceso, el sistema financiero ocupó un lugar estratégico: sin un manejo soberano del crédito, de las divisas y del ahorro interno, toda planificación nacional quedaba reducida a un ejercicio declarativo. El peronismo comprendió que no bastaba con planificar la producción; era imprescindible planificar también el dinero.

La nacionalización del Banco Central y de los depósitos bancarios

Hasta 1946, el Banco Central de la República Argentina funcionaba, en los hechos, como una sucursal del capital extranjero. Su creación en 1935, bajo el gobierno conservador, había sido impulsada por el Banco de Inglaterra, que colocó a sus propios representantes en los órganos de decisión. Lejos de ser un banco del Estado, era un banco de los bancos: administraba la política monetaria en función de los intereses de la oligarquía y del comercio exterior británico.

La nacionalización del Banco Central, impulsada por el gobierno peronista en 1946, significó una ruptura histórica. Por primera vez, la emisión monetaria, el crédito y la política cambiaria pasaron a depender del Estado nacional. El dinero dejó de ser un instrumento de especulación y se convirtió en una herramienta de desarrollo. El Banco Central dejó de defender la “estabilidad” como dogma abstracto y asumió la función de impulsar la producción, el empleo y la justicia social.

Pero la medida no se limitó al Banco Central. La nacionalización de los depósitos bancarios, dispuesta ese mismo año, completó la operación política: el ahorro de los argentinos pasó a estar bajo la dirección del Estado. Hasta entonces, los depósitos eran manejados por bancos privados —en su mayoría extranjeros— que utilizaban el crédito interno para financiar importaciones o remitir ganancias al exterior. Desde 1946, todo depósito debía ser reorientado a través del Banco Central hacia los sectores productivos estratégicos definidos por el gobierno.

Esa decisión cambió la naturaleza del sistema financiero. El crédito dejó de fluir hacia la especulación y se dirigió a la industria, la vivienda, la infraestructura y el consumo popular. El dinero del pueblo volvió al pueblo, bajo la forma de fábricas, obras públicas y hogares. En términos políticos, fue una auténtica nacionalización del poder financiero: el Estado recuperó la potestad de decidir quién accedía al crédito y con qué propósito.

La reforma de las cartas orgánicas de los principales bancos

La planificación exigía una estructura financiera coherente con los fines nacionales. Por eso, entre 1946 y 1948, el gobierno reformó las cartas orgánicas de los principales bancos públicos —el Banco Nación, el Banco Hipotecario, el Banco Industrial, el Banco de Crédito Agrario— para convertirlos en verdaderos instrumentos del desarrollo.

El Banco de la Nación Argentina, que antes actuaba con lógica comercial, se transformó en el eje del crédito productivo. El Banco Industrial de la República Argentina (BIRA) canalizó préstamos blandos a pequeñas y medianas empresas nacionales, priorizando proyectos con potencial de sustitución de importaciones. El Banco Hipotecario Nacional, a su vez, expandió el crédito habitacional para los trabajadores, contribuyendo a la construcción masiva de viviendas. Y el Banco de Crédito Agrario impulsó la modernización del campo bajo control nacional, evitando la concentración de la tierra y del financiamiento.

Estas reformas no solo ampliaron la capacidad operativa del Estado, sino que establecieron un nuevo principio de legitimidad: el crédito debía responder al interés público. La banca se convirtió en una herramienta de planificación, subordinada a objetivos políticos definidos por el gobierno nacional y ejecutados con criterios técnicos. La economía argentina, por primera vez, tenía una dirección consciente.

El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI): el comercio exterior como política de Estado

La nacionalización del sistema financiero se completó con la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), en mayo de 1946. Este organismo fue una de las piezas más originales y revolucionarias de la planificación económica peronista. Su objetivo era simple y contundente: terminar con el dominio extranjero sobre el comercio exterior.

Hasta entonces, las grandes casas exportadoras —inglesas, francesas, norteamericanas— controlaban el flujo de exportaciones e importaciones. Se apropiaban de la diferencia entre lo que pagaban al productor argentino y lo que cobraban en los mercados internacionales. Esa renta comercial, inmensa, era una de las principales vías de fuga del excedente nacional.

El IAPI rompió ese circuito. El Estado pasó a comprar la producción agropecuaria al precio interno fijado por decreto, garantizando rentabilidad a los productores, y vendía esos mismos productos en el exterior, capturando la diferencia. Esa plusvalía estatal se transformaba en fuente de financiamiento para la industria nacional, la infraestructura y las políticas sociales. En otras palabras, el IAPI fue una máquina de redistribuir renta del campo a la ciudad, del exportador al trabajador, del capital concentrado al interés nacional.

Además, el IAPI permitió planificar el comercio exterior. Ya no se exportaba lo que el mercado pedía, sino lo que convenía a la Nación. Se priorizaron acuerdos bilaterales con países latinoamericanos, con el bloque socialista y con Europa devastada por la guerra, siempre en función del interés nacional. La diplomacia económica se transformó en un instrumento de soberanía.

A su vez, el IAPI actuó como amortiguador social: en momentos de caída de precios internacionales, mantenía los ingresos del productor local; en momentos de auge, capturaba la renta excedente para reinvertirla. Esa flexibilidad hizo posible sostener la estabilidad interna y financiar el desarrollo sin recurrir al endeudamiento externo. Fue, en términos prácticos, el embrión de una economía planificada en escala nacional.

El control de cambios: las divisas como bien público

El cuarto pilar de esta arquitectura fue el control de cambios, instaurado para administrar el uso de las divisas extranjeras. En un país dependiente de las exportaciones primarias y de las importaciones industriales, las divisas eran un recurso estratégico. Hasta 1946, su manejo quedaba librado a los grandes exportadores y bancos privados, que las fugaban o las utilizaban en función de intereses particulares.

El nuevo sistema cambió esa lógica. Toda operación en moneda extranjera debía pasar por el Banco Central, que fijaba las prioridades según los objetivos del Plan Quinquenal. Las divisas se asignaban de manera planificada: primero a la importación de maquinaria e insumos industriales; luego a bienes de consumo; por último, a operaciones financieras o suntuarias. El Estado definía qué se importaba, cuánto y a qué precio.

Esta medida permitió canalizar las divisas hacia las prioridades nacionales: la industrialización, la energía, el transporte y la infraestructura. Además, bloqueó la fuga de capitales y garantizó el equilibrio de la balanza de pagos. El control de cambios fue la herramienta que dio coherencia al conjunto: la planificación necesitaba una moneda soberana, y la soberanía monetaria solo era posible con un Estado que administrara el ingreso y la salida de divisas.

El Estado como sujeto del crédito

Estas transformaciones —la nacionalización del Banco Central, de los depósitos bancarios, la reforma de la banca pública, la creación del IAPI y el control de cambios— integraron una misma estrategia: recuperar para el Estado la dirección del proceso económico. El capital financiero, que durante décadas había actuado como poder paralelo, fue subordinado al interés nacional. El dinero dejó de ser una mercancía para convertirse en un instrumento de política pública.

En términos políticos, se trató de una verdadera revolución institucional. El Estado asumió el papel de banquero de la Nación, administrador de sus recursos y garante de su destino. Esa estructura permitió financiar la industrialización, sostener la justicia social y proyectar un desarrollo autónomo. Fue la concreción de un principio simple pero decisivo: sin soberanía financiera no hay planificación posible, y sin planificación no hay Nación libre.

La planificación social: justicia como política de Estado

La planificación económica peronista fue inseparable de la planificación social. No se trataba solo de aumentar la producción, sino de transformar la estructura de la sociedad argentina. El objetivo era elevar el nivel de vida de las grandes mayorías, garantizar la seguridad social y distribuir equitativamente los frutos del trabajo.

Durante el Primer Plan Quinquenal se consolidaron conquistas fundamentales: vacaciones pagas, jubilaciones, convenios colectivos, salario mínimo, vivienda obrera, acceso a la salud y a la educación. El Estado asumió la responsabilidad de planificar el bienestar. La justicia social dejó de ser una aspiración moral para convertirse en un principio organizador de la economía.

La acción estatal se extendió a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Los hospitales, las escuelas, las viviendas y las obras públicas eran expresiones materiales de la planificación. No se trataba de beneficencia, sino de política: el pueblo organizado participaba del proceso de desarrollo, y el Estado era su instrumento.

Crisis y reajuste: la transición hacia el Segundo Plan Quinquenal

Hacia 1951, la economía argentina enfrentaba un nuevo escenario. Las reservas internacionales se habían agotado y el estancamiento agropecuario limitaba el acceso a divisas. La sequía y las restricciones externas agudizaron las dificultades. Frente a ello, el gobierno optó por profundizar la planificación, no por abandonarla.

El Plan de Estabilización de 1952 marcó el inicio de una nueva etapa. Se buscó equilibrar la balanza comercial, contener la inflación y fortalecer el aparato productivo. La planificación se adaptó al contexto, priorizando la racionalidad del gasto, el ahorro interno y la consolidación de la industria pesada. El éxito de esta estrategia demostró la madurez del modelo: en pocos años la economía volvió a crecer y la inflación descendió a niveles mínimos.

La economía de crisis de 1952: estabilizar sin entregar la soberanía

A comienzos de los años cincuenta, la economía argentina enfrentó su primera gran crisis estructural bajo el gobierno peronista. El agotamiento de las reservas acumuladas tras la guerra, la caída de los precios internacionales de los alimentos, la sequía de 1951 y la creciente demanda de importaciones industriales generaron una restricción externa severa. Las exportaciones ya no alcanzaban para cubrir las necesidades del proceso de industrialización en marcha.

Los enemigos del proceso nacional creyeron ver la oportunidad para restaurar el viejo orden: propusieron volver al libre comercio, al endeudamiento externo y a la reducción del gasto público. Pero el gobierno eligió otro camino. En lugar de desandar la industrialización, decidió planificar la estabilidad, es decir, ordenar la economía sin renunciar a la soberanía ni a la justicia social.

El Plan de Estabilización de 1952: orden y racionalidad nacional

El Plan de Estabilización de 1952 fue un ejercicio ejemplar de planificación en condiciones adversas. No fue un ajuste clásico, sino una reorganización del aparato productivo con criterios de equidad y eficiencia. Su objetivo no era “enfriar la economía” sino reordenarla para asegurar la continuidad del desarrollo.

El programa se articuló sobre cuatro pilares:

- Reequilibrio fiscal y monetario, mediante una política de ahorro interno y control del gasto público improductivo, pero sin recortar derechos sociales.

- Racionalización de importaciones, priorizando bienes de capital, insumos básicos y energía por sobre productos suntuarios.

- Política de ingresos responsable, con acuerdos de precios y salarios negociados entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, buscando frenar la inflación sin deteriorar el poder adquisitivo.

- Impulso a las exportaciones industriales y regionales, para diversificar la matriz externa y fortalecer la balanza de pagos.

En esencia, el plan combinó austeridad con justicia social, disciplina con conducción política. Se redujeron los subsidios y se ajustaron los gastos del Estado, pero al mismo tiempo se mantuvo el pleno empleo, se defendieron los salarios reales y se garantizó la asistencia social.

Austeridad planificada: el pueblo como protagonista, no como víctima

El principio rector del programa fue la austeridad con justicia. Perón insistía en que el esfuerzo debía ser compartido, pero con prioridad para los más vulnerables. Por eso, mientras se moderaban los aumentos salariales y se postergaban ciertos consumos, el Estado no suspendió ninguna de las conquistas sociales.

La Fundación Eva Perón continuó su obra, garantizando la atención médica gratuita, la provisión de medicamentos, los hogares escolares y los hospitales. El Estado mantuvo los planes de vivienda obrera y el abastecimiento de productos básicos a precios populares. Las empresas estatales siguieron siendo columna vertebral del empleo y la inversión.

En vez de descargar el costo de la estabilización sobre los trabajadores, el gobierno convocó al pueblo a participar del esfuerzo nacional. La campaña por la austeridad no apelaba al sacrificio individual sino a la conciencia colectiva. “Producir más, gastar menos, ahorrar para la Nación” era el lema que expresaba esa pedagogía política: la idea de que la estabilidad no era un ajuste impuesto, sino una decisión compartida para proteger lo conquistado.

Instrumentos económicos: control del gasto, crédito productivo y disciplina estatal

El Estado implementó una serie de instrumentos para sostener la estabilización sin destruir la demanda interna. Se congelaron temporalmente los créditos al consumo y las inversiones no prioritarias, pero se mantuvieron los préstamos productivos a través del Banco Industrial y del Banco Nación, dirigidos a sectores con capacidad de sustituir importaciones o generar divisas.

La política fiscal se reorientó hacia la eficiencia: se redujo el gasto burocrático y se reforzó la inversión pública en energía y transporte. Se aplicó una política monetaria prudente, limitando la emisión sin asfixiar la producción. El control de precios y el rol de los sindicatos garantizaron que la moderación salarial no se tradujera en pérdida del poder adquisitivo.

El control de cambios siguió siendo clave: el Banco Central administraba cada dólar, priorizando la importación de bienes de capital y alimentos. La restricción externa, en lugar de ser una excusa para endeudarse, se transformó en un estímulo para la sustitución de importaciones y la racionalización del consumo.

Resultados: estabilidad, crecimiento y recuperación

Los resultados fueron notables. En solo dos años, la inflación cayó del 40% anual a menos del 5%, uno de los niveles más bajos de la historia argentina. La balanza de pagos se equilibró y el país logró recuperar reservas internacionales sin acudir al crédito externo.

A partir de 1953, la economía retomó el crecimiento. La producción industrial se expandió un 10% entre 1953 y 1954, con avances en siderurgia, energía y maquinaria. La cosecha agrícola se recuperó tras la sequía, y las exportaciones volvieron a aumentar. El país volvió a crecer con estabilidad y sin endeudamiento, bajo un esquema de planificación integral.

Ese logro fue posible porque la estabilización no desmanteló la estructura productiva creada en los años anteriores. A diferencia de los planes liberales, que ajustan destruyendo la industria y el empleo, el peronismo estabilizó fortaleciendo el aparato productivo y protegiendo a los trabajadores. El equilibrio no se alcanzó a costa del pueblo, sino con el pueblo.

Contraste: estabilización liberal versus estabilización soberana

La comparación con los programas de estabilización liberal —como los aplicados posteriormente por la autodenominada “Revolución Libertadora”, y más tarde por Martínez de Hoz o el FMI— es elocuente. En el enfoque liberal, el equilibrio fiscal se busca reduciendo salarios, despidiendo empleados públicos, abriendo las importaciones y endeudando al país. La estabilidad se paga con desocupación, pobreza y pérdida de soberanía.

El plan peronista, en cambio, entendía la estabilidad como orden nacional, no como sumisión al mercado. El control del gasto se combinaba con planificación productiva; el control de precios, con diálogo social; la disciplina fiscal, con defensa del trabajo. El Estado conservaba su rol conductor, y la economía seguía orientada al desarrollo interno.

Mientras el liberalismo plantea el ajuste como un fin en sí mismo, el peronismo lo concibió como una transición hacia una nueva etapa de expansión. Por eso, el Plan de Estabilización desembocó directamente en el Segundo Plan Quinquenal (1953-1958), que retomó la senda del crecimiento, la industrialización pesada y la justicia social.

La dimensión política: estabilidad como unidad nacional

El éxito del programa de 1952 fue, ante todo, político. En lugar de ceder ante la presión de los grandes intereses, el gobierno convocó al pueblo a sostener la estabilidad como causa nacional. Se logró lo que ningún programa liberal consiguió después: reducir la inflación, equilibrar las cuentas y mantener la cohesión social.

Esa hazaña fue posible porque el peronismo no concibió la economía como un sistema autónomo, sino como una prolongación de la política. La estabilidad no era un objetivo contable, sino una condición para seguir construyendo soberanía. El pueblo entendía que cada peso ahorrado, cada importación sustituida, cada tonelada de acero producida era parte de la defensa nacional.

La disciplina no fue impuesta, sino asumida como orgullo colectivo. Por eso, cuando el equilibrio se alcanzó y el crecimiento retornó, la legitimidad popular del gobierno se fortaleció. La estabilidad soberana demostró que un país podía ordenar su economía sin someterse a los dictados del capital financiero ni al FMI, que recién entonces comenzaba a proyectar su influencia sobre América Latina.

Estabilizar para crecer, no para obedecer

La economía de 1952 mostró que la planificación no solo sirve para crecer en tiempos de abundancia, sino también para resistir en tiempos de escasez. Fue la primera experiencia de estabilización nacional con justicia social de la historia argentina, y quizá de América Latina.

Mientras los liberales usan la crisis para disciplinar al pueblo, el peronismo la utilizó para disciplinar al capital y fortalecer al Estado. La estabilización no fue el fin del proyecto, sino su consolidación: permitió pasar de la expansión inicial, basada en la redistribución, a una etapa de desarrollo estructural, basada en la producción y la independencia económica.

En esa experiencia se sintetiza una lección política que sigue vigente y que hay que recordarle siempre a nuestros sectores liberales:

No hay estabilidad sin justicia social, ni justicia social sin soberanía económica.

El Segundo Plan Quinquenal: independencia económica y justicia social

El Segundo Plan Quinquenal (1953-1958) representó la madurez del pensamiento planificador argentino. Su objetivo fundamental fue consolidar la independencia económica para garantizar la justicia social y la soberanía política. A diferencia del primero, el segundo plan fue concebido con un método más sistemático: estableció objetivos precisos, diagramas de ejecución y mecanismos de control.

El énfasis se trasladó hacia la industria pesada, la energía y el transporte. Se trataba de dotar al país de una base material que asegurara su autonomía a largo plazo. El capital privado, tanto nacional como extranjero, debía actuar bajo la dirección del Estado y contribuir al desarrollo general. La planificación se concebía como una síntesis entre iniciativa estatal y colaboración social.

El plan también profundizó la planificación social: educación, salud, previsión y cultura formaban parte del mismo entramado. La figura del “médico de familia”, la expansión del sistema educativo y las políticas de vivienda fueron expresiones concretas de un Estado que pensaba al hombre como centro del proceso económico.

La planificación y la moral administrativa

Ningún sistema de planificación puede sostenerse sin una ética pública. La planificación exige disciplina, responsabilidad y vocación de servicio. El Estado peronista asumió que la eficiencia no depende solo de la estructura, sino del hombre que la ejecuta. La administración debía ser ejemplo de moral, capacidad y compromiso.

La lucha contra la burocracia fue parte central de este esfuerzo. Se promovió una cultura de trabajo basada en la síntesis, la resolución y la responsabilidad personal. El funcionario debía resolver, no tramitar; debía enseñar, no obstaculizar. La administración pública fue concebida como una escuela de civismo y como una prolongación del proyecto nacional.

El ideal era formar una administración que funcionara por sí misma, con hombres y mujeres capaces de continuar la obra del Estado más allá de los gobiernos. Esa continuidad institucional, basada en la planificación y la moral, era la garantía de soberanía.

Planificación y soberanía: lecciones para el presente

La planificación económica del primer peronismo dejó una huella indeleble. No solo por los resultados materiales —la industrialización, la expansión del empleo, la mejora del nivel de vida—, sino por haber demostrado que un país periférico podía pensar y ejecutar su propio destino. Esa experiencia marcó una ruptura con la dependencia estructural del modelo agroexportador y con la subordinación a los intereses extranjeros.

Hoy, frente a un mundo nuevamente dividido entre potencias tecnológicas y naciones dependientes, recuperar el sentido de la planificación es una tarea urgente. La soberanía ya no se mide solo en territorios, sino en capacidades: científicas, industriales, energéticas y digitales. Un Estado que no planifica su economía no gobierna, apenas administra.

La planificación no es un regreso al pasado, sino la condición para pensar el futuro. En un contexto de concentración tecnológica y poder financiero global, los pueblos que renuncian a planificar quedan atrapados en la lógica del endeudamiento y la subordinación. Planificar es decidir colectivamente qué producir, cómo hacerlo y para quién. Es el acto político por excelencia.

La planificación como expresión de la comunidad organizada

La planificación no puede entenderse como un ejercicio técnico separado de la vida social. Es la forma que asume la voluntad colectiva cuando se organiza. En el pensamiento nacional, el Estado no es una entidad ajena al pueblo, sino su instrumento de realización. La planificación, entonces, es la herramienta que permite a la comunidad orientar sus esfuerzos hacia el bien común.

Los Planes Quinquenales fueron el resultado de esa convergencia: el trabajo, el capital nacional, el Estado y las organizaciones sociales actuando bajo una misma concepción. Esa unidad de fines —industrializar, distribuir, educar, emancipar— constituye la esencia de la planificación soberana. El Estado planifica, pero el pueblo ejecuta. La comunidad organizada es el sujeto real del desarrollo.

En ese sentido, la planificación no es autoritaria, sino profundamente democrática. Su legitimidad no proviene del mercado, sino de la participación social. Solo el pueblo puede definir los fines del desarrollo nacional; el Estado, a través de la planificación, los hace realidad.

Planificar hoy: desafíos para un nuevo proyecto nacional

Pensar la planificación hoy exige actualizar su sentido histórico. En un país atravesado por la desindustrialización, la desigualdad y la dependencia financiera, la planificación vuelve a ser el punto de partida de la soberanía. No se trata de repetir esquemas, sino de recuperar una lógica: la subordinación de la economía a los fines sociales y nacionales.

Una nueva planificación debe integrar las dimensiones productiva, energética, ambiental y tecnológica. Debe promover la producción nacional, el trabajo digno y la redistribución del ingreso. Debe garantizar el control de los recursos estratégicos, la soberanía alimentaria y la democratización del conocimiento. Y debe hacerlo con la participación activa del pueblo, a través de instituciones transparentes y eficientes.

La soberanía ya no se juega solo en los puertos o en los bancos, sino también en los algoritmos, las redes y la ciencia. Planificar es hoy construir un modelo de desarrollo que combine independencia económica, justicia social y autonomía tecnológica. Es retomar el hilo histórico de un proyecto inconcluso: el de una Argentina libre, justa y soberana.

Conclusión: la planificación como destino

La historia enseña que sin planificación no hay soberanía, y sin soberanía no hay justicia. La experiencia del Estado peronista demostró que la planificación integral no es una utopía, sino una práctica posible cuando el Estado asume su papel conductor y el pueblo su papel protagónico.

Planificar es construir poder nacional: poder económico, político, cultural y simbólico. Es organizar el esfuerzo colectivo para que cada argentino viva con dignidad y el país se desarrolle en libertad. Es, en definitiva, la forma moderna que adopta la independencia.

En tiempos de incertidumbre global, recuperar la planificación como instrumento de soberanía es el desafío central de toda fuerza nacional. No se trata de nostalgia, sino de futuro. Porque solo los pueblos que planifican su destino son verdaderamente libres.

Pingback: Pensar el futuro: apuntes para una política de Frente de Unidad Nacional - Viento Sur